2025年10月29日、DAY2 のオープニングキーノートを務めた、マイク・キング氏。彼のセッションをふりかえりつつ、解説を加えてお届けしたい。(執筆:室屋 武尊)

※ 200枚以上の濃密なスライドであり、本記事ではごく一部しか紹介できないことをご理解ください。

Make some noise, FOUND Conf! の声とともに会場を湧かせたマイク。さすがの貫禄を見せつけてくれた。アイスブレイクとして、マンションの 42階に車を飾るミュージシャンの友人を紹介。あまりにもクレイジーな出来事に動揺しつつ、「やりたいなら、やればいいじゃないか」と言われたことで、マイクは今のスタイルに目覚めたという。業界トップクラスの “実践派” であるマイクのプレゼンが、いよいよ日本で披露された。

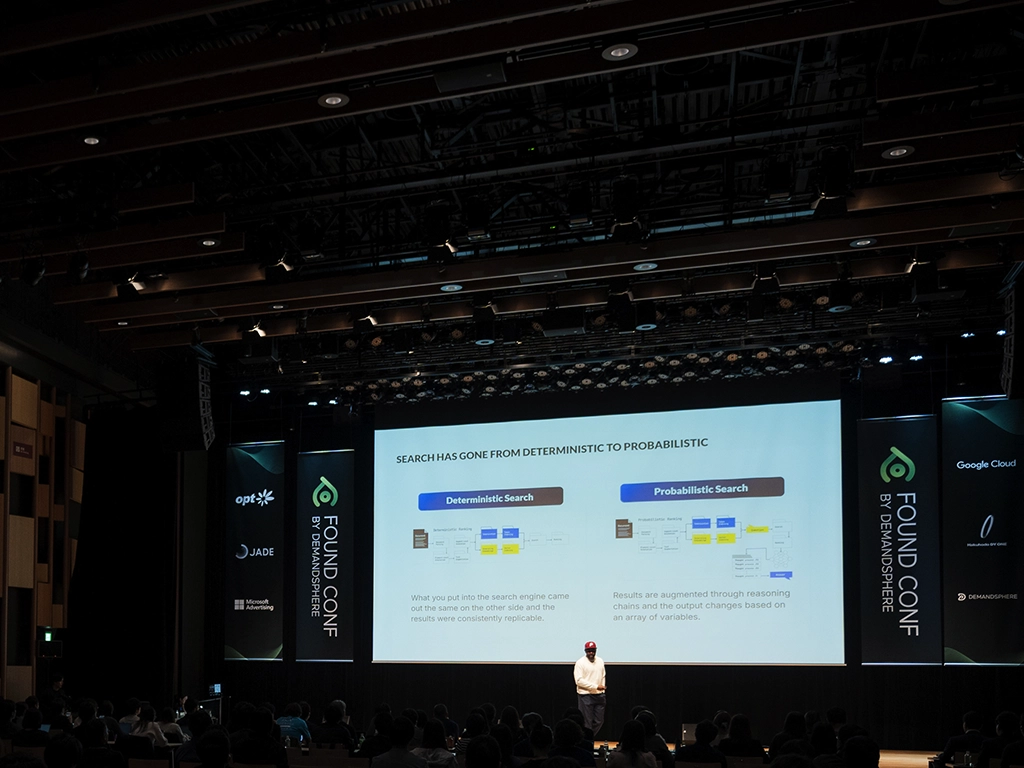

確立論的検索へ

「ある程度は昔からそうだったが、今はそれが “超” そうなった」マイクは検索の変化をこう表現した。まず彼が指摘したのは決定論的検索から確率論的検索への変化だ。かつては同じクエリをすれば誰でも同じ検索結果を見ることができた。しかし現在は、人によって、あるいはタイミングによって、異なる結果を目にしている。

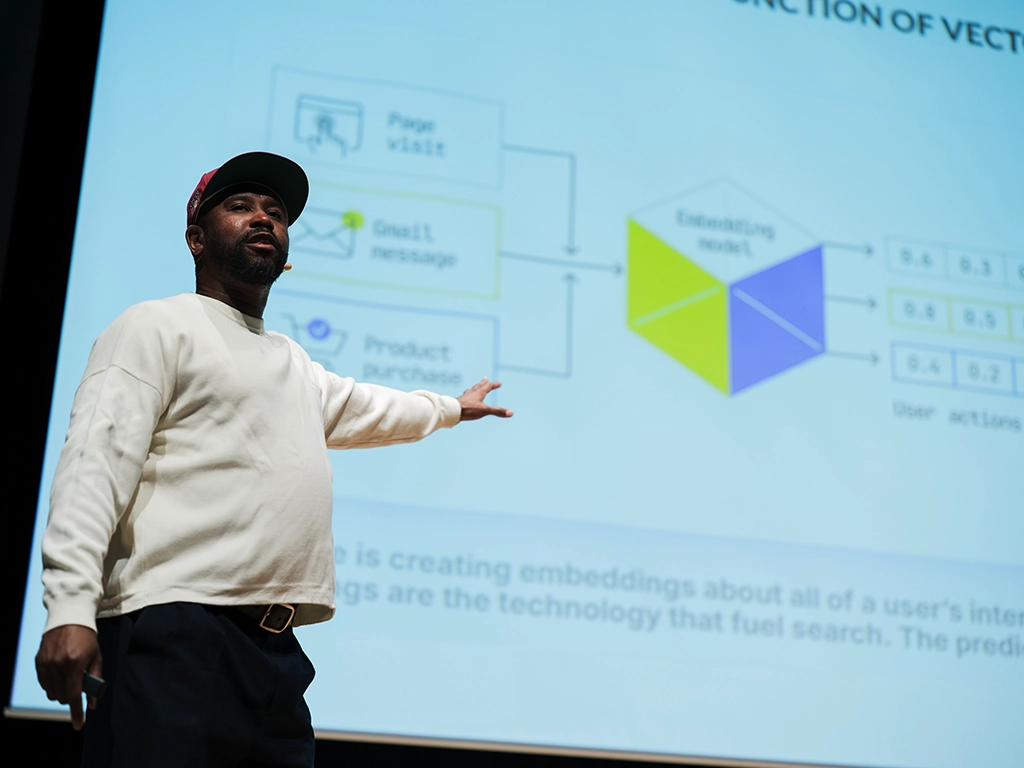

マイクはパーソナル・コンテキストと呼ばれるユーザーベクトルを紹介した。検索履歴などのユーザーデータは高次元ベクトル化され活用されている。Google は Gmail や YouTube を含むエコシステム全体で様々なデータを持っており、ベクトル埋め込みされているという。※ ベクトル技術についてはのちほど解説

なぜパーソナル・コンテキストが重要なのかというと、リランキングに用いられるからだ。Google、OpenAI、Perplexity といった検索エンジンは、パーソナル・コンテキストを用いて出力をブラッシュアップし、ランキングを最終整形、つまりリランキングしている。これが冒頭で述べられた確立的検索だ。こうした背景をふまえ、「SEOは今まで通りでいい」という意見にマイクは懐疑的だと話す。

SEO 新時代

さらに、今までにない取り組み例として、アメリカの不動産サイト Zillow を挙げた。Zillow は AI 企業と連携し、AIチャット内で Zillow のデータベースを参照して会話的に検索できる機能を発表した。

https://zillow.mediaroom.com/2025-10-06-Zillow-debuts-the-only-real-estate-app-in-ChatGPT

「これはただの SEO だろうか。コンテンツを作ってリンクを貼ればいい、という考えでは検索マーケティングの全体像を見失ってしまう」

マイクは、SEO is dead ではなく SEO is deprecated(非推奨・廃止)だと強調した。deprecated な技術とは、ある程度は動作するかもしれないが、新しいバージョンのほうがより良く動作するというニュアンスで使われる。

彼が従来的な SEO に警鐘を鳴らしたのは 2023年のことだ。Search Engine Land で AI オーバービュー(旧 SGE)の公開前に自身で PoC(実証実験)を行い、未来を予言した。この記事は日本でも話題になったので、覚えている人も多いだろう。

マイクの見立てでは、AI オーバービューによって、20〜60% 程度のトラフィック減少が起こり得るという。危機感をおぼえた彼は Google が開催する検索イベント、Search Central Live で情報開示を求めたが、後日彼らが公開したのは「AI によってクリックの質が上がる」という記事だった。「トラフィックは戻ってこないと言っているみたいだ」とマイクは皮肉っぽく笑った。

そもそもトラフィックを重要指標とする時代は終わるかもしれない。とはいえ、検索には課題が残っているし、ユーザーの行動は複雑だ。今後は AI エージェントを活用して検索は進化していくのではないか、と彼は未来予想を語る。「これは検索の終わりじゃない、再定義のときが来たんだ」彼は従来の SEO を批判しつつも聴衆を鼓舞した。

AI 検索を支える技術

この変化はどのような歴史から生まれたのか。かつてのレキシカル(字句的)な検索は、60〜70年代に登場した技術に基づいており、言葉の意味を理解するものではなかった。検索エンジンには転置インデックスという仕組みが核にあり、単語と文書リストを紐づける技術が発達した。その後、言葉の関連性を計算する TF-IDF などの技術が登場するが、結局は単語の出現に依存するものだった。

しかし、2013年、言葉をベクトルに変換する Word2Vec が Google から登場し、セマンティック(意味的)な検索への進化がはじまる。低次元のベクトル空間を考えてみよう。この図では king、man、woman といった単語をベクトル化し、幾何学的に距離を測る様子を示している。この意味空間を活用すると、言葉の距離がわかる。

数値化し、意味空間に配置することをエンベディング(埋め込み)という。我々は 3次元までしか想像できないが、意味空間の軸は増え続け、数万次元で処理可能となった。BERT は1024次元、MUM は1万次元、Gemini は数万次元で言葉を処理している。現在、クエリやドキュメント、ユーザーなど、あらゆる情報はベクトル化され、多次元空間的に埋め込まれている。

こうした技術を使うと、例えば “Apple” と “apple” はまったく異なるベクトルで表現できる。実際には単語だけでベクトル化することはあまりなく、パッセージ(文節)ごとに処理される。”Apple の iPhone は人気” “I eat an apple” のように、まとまりでベクトル埋め込みされていくため、コンピューターは文脈が理解できるようになった。2025年には、Google はマルチベクトル技術の MUVERA(Multi-Vector Retrieval Algorithm)を発表。

もう着いていけない、と降参してしまった人もいたのではないか?「いま検索の世界に起こっていることを理解しよう」とマイクは参加者に呼びかけた。

AI 検索への対応

マイクは、AI オーバービューや AI モードの仕組みを説明してくれた。彼に言わせると、どちらも同じ仕組みで、ランキングしているのではなく価値あるチャンク(細切れ)を探して組み立てているだけだという。チャンクは実質的にパッセージであり、ベクトル時代の情報の最小単位だ。単語も文も区別なく、細切れにされて処理されていると理解しておこう。

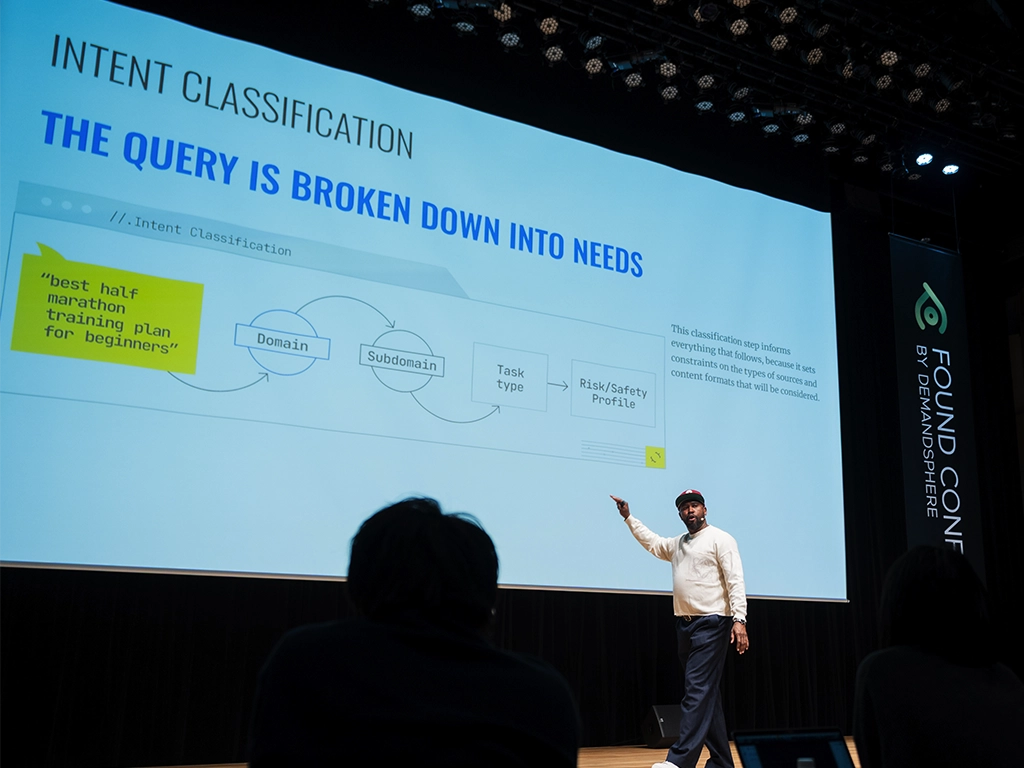

AI 検索の仕組みはこうだ。

- クエリを受け取ると、それを意味ベクトルに変換する

- そのベクトルに近いチャンクを取得する

- チャンクを統合して回答を構築する

AI モードは SGE から地続きになっている仕組みであり、根本的には同じだという。

AI モードは、より多くのサブ・クエリを裏側で走らせ、より多くのチャンクを確認している。1回の質問の中で、50回以上の検索を実行していることもある。その分、遅い。

サブ・クエリを同時展開することをクエリ・ファンアウトという。クエリファンアウトについて気をつけるべきことは、コンテンツの形式だ。AI はどんなコンテンツ形式が適切かを検討しており、例えば動画を選択することがあるだろう。その際に唯一できることは、動画を用意しておくことだ。AI 検索はテキストだけで対処できるものではない。ファンアウトされた合成クエリに着目して、期待される種類のコンテンツ形式を準備すべきだ。この傾向は最近強まっており、AI オーバービューや AI モードにおいて YouTube が表示されるケースが増加している。

コンテンツを抽出しやすい形で表現することも大切だ。表形式や箇条書きなどは機械的に抽出しやすい。一方で、不自然ではない程度の SN比率(シグナル・ノイズ比率)にも配慮しておくべきだろう。

構造化データについてはあまり言及しなかったが、「LLM はそれを使えるってことは心に留めておこう」と述べた。

SEO のままでいいのか?

業界内のコンセンサスとなりつつある “It’s just SEO(SEO は今のままでいい)” という意見を取り上げ、丁寧に彼なりの回答を述べた。

“AI 検索は SEO と類似する点が多い”

熟達した人にはそう見えることもあるだろう、マイクもこの意見には同意だ。ただし、従来の SEO では Google の技術に対して 10年以上遅れている。ほとんどの SEOツールはレキシカル(字句的)モデルをベースにしていることが、その最たる例だ。

ZipTie のデータによると、検索で上位10位以内にランクインしても Perplexity や ChatGPT でランクインする確率は 25% だけ。Ahrefs のデータによると、ChatGPT では 28% の引用はランクイン圏外のウェブページだ。ツールベンダーの数値にはバラつきがあるものの、把握していないキーワードやページが AI にかなり影響しているようだ。

なぜこのような状態になるのかというと、AI 検索がファンアウトする過程で、検索ボリュームゼロの合成クエリが多用されているためだとマイクは説明した。レキシカル = 従来のキーワードをベースとする SEO の感覚では、この状況に立ち向かうのは難しい。

“ユニークな取り組みではない”

GEO や AEO は特別な分野ではないかもしれない。でもそれと同じ構図で、すでに SEO は苦労している。デジタルPR や営業と、やることが変わらないからだ。しかし、それらは異なる専門分野として確立している。

また、AI 対策は、従来の SEO からすると逆効果になるものもある。だから、これらは異なる分野だと認識したほうがいいのではないか。例えば、ChatGPT のために公開日を最新にするというテクニックがある。これは Google から見たら不自然だ。決して推奨しているわけではないが、SEO と GEO は必ずしも同じではない。

“チャンキングは詐欺だ”

マイクはこんな実証事例を紹介した。2つのトピックについて書かれた文章があり、それぞれのトピックごとに分割して記述し直した。それだけで、関連性を示すコサイン類似度のスコアは 10% 上昇したという。これは詐欺でも魔法でもなく、ベクトル埋め込みの基本的な仕組みがわかればできることだ。

“事例がない”

マイクのクライアントはすでに、AI 検索全体のビジビリティを2倍以上にしたという。ChatGPT で 661%、AI オーバービューで 330% 改善。別のクライアントは AI オーバービューが 260% 改善。こうした事例を生み出す人たちは、常に最新技術を使っており、自前のシステムを構築することもある。DemandSphere を例にあげ、先進的な業者と組んでクエリ・ファンアウトなどの最新データを取得することを提案した。「AI 対策はただの SEOだ」と言い切る前に、最新の検索マーケティングに着いて来れているだろうか。

これからのツールを考える

マイクの恐ろしいところは、「じゃあどうすればいいんだ」という聴衆に対してこれ以上ない実例を提示するところだ。彼は自分が作った無料のツール、Qforia を紹介した。これはクエリ・ファンアウトのためのツールで、コア・クエリの裏側で AI がどんなサブ・クエリを生成しているかを調査することができる。Gemini API を使って、Google がやるのと同じ方法で合成クエリを生成する。

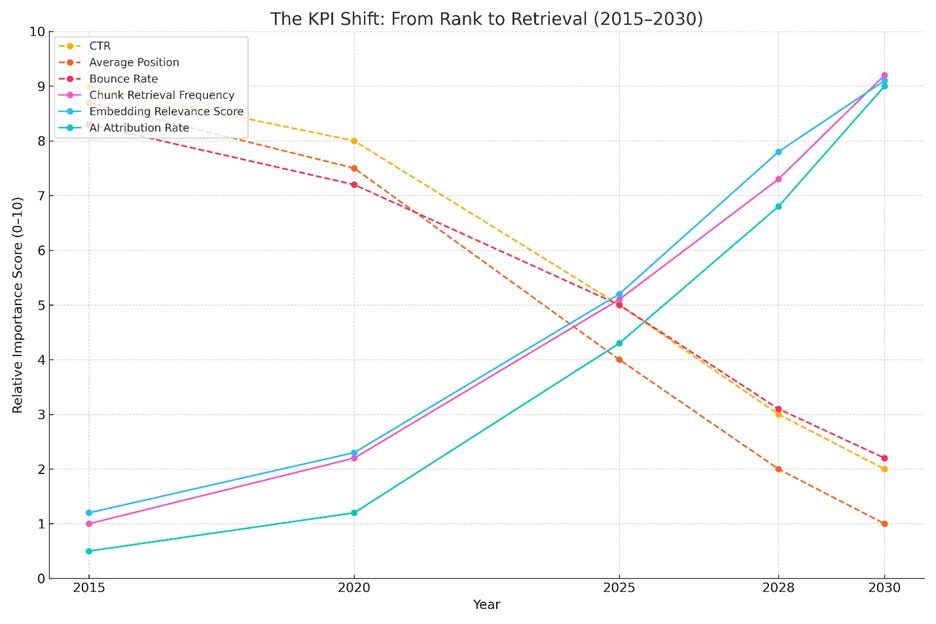

「未来の計測をはじめよう、過去の計測ではなく」。彼は計測についても見解を述べた。今後はクリックや順位を追いかけてもあまり意味がなく、検索システムが何をどう理解し、どのように利用しているのかを計測すべきだ。指標は大きく3つに分けることができる。

- インプット指標

パッセージの関連性、エンティティの顕著性、AI bot 解析、合成クエリのランキング - チャネル指標

シェア・オブ・ボイス、引用率、引用の質、センチメント分析 - パフォーマンス指標

トラフィック、イベント、コンバージョン、エンゲージメントなど従来と同じ指標

私たちは未来に向け、ツールを見直すとともに、どんな指標が有効かを検討するタイミングにある。Bing ウェブマスターツールの開発者としても知られるデュエイン・フォレスター氏の解説ブログ、Duane Forrester Decodes を参照し、さらに発展的なメトリクスを紹介した。時間がなく急ぎ足になってしまった箇所だが、あらためて掲載したい。

このブログでは、チャンク取得頻度や AI 出力での帰属率といった指標が説明されている。新指標の重要性は増し続けており、従来の指標を上回る可能性があることを示唆した。

マイクは現在の SEO ツールについて批判的だが、テクノロジー全般に関して言えば便利な道具が増えたと話す。彼が愛用するツールを紹介してくれた。

n8n

ワークフロー自動化プラットフォームで、あらゆるツールを連携できる。Zapier や IFTTT のようなものだが、オープンソースでセルフホスティングすることもでき、無料かつセキュアに実行できる。日本でもエンジニアの間ではかなり注目されている。

https://n8n.io/

Ollama

オープンソースの LLM を自分のコンピュータで直接実行できる。チャットインターフェースもあり、Screaming Frog と連携して、クロールしながら LLM で分析を実行できる。こちらも必須ツールだろう。

https://ollama.com/

Crew AI

AI エージェントをチャットで簡単に作成することができる。ウェブ検索、データ分析、ファイル処理などを設計してエージェントに実行させられる。AI エージェントを自分で触ってみたい人におすすめだ。n8n と組み合わせて複雑なタスクや大規模な業務を AI 化する事例も増えている。

https://www.crewai.com/

5つのテイクアウェイ

「最後に 5つ、覚えてほしい」と彼は何度も繰り返したメッセージをまとめた。

今こそ未来を自分たちで形にできるチャンスだ

検索技術もユーザー行動も、もう元には戻らない

ほとんどのSEOツールでは、これからの世界には対応できない

まず “仕組み” を理解しよう。新しいチャンスはそこにある

未来を勝ち取るには、SEO “だけ” では足りない

200枚以上のスライドによる、凄まじい量のデータと事例。圧倒されるプレゼンだった。“That’s all I got(以上です)” という言葉で締めくくり、会場は拍手に包まれた。

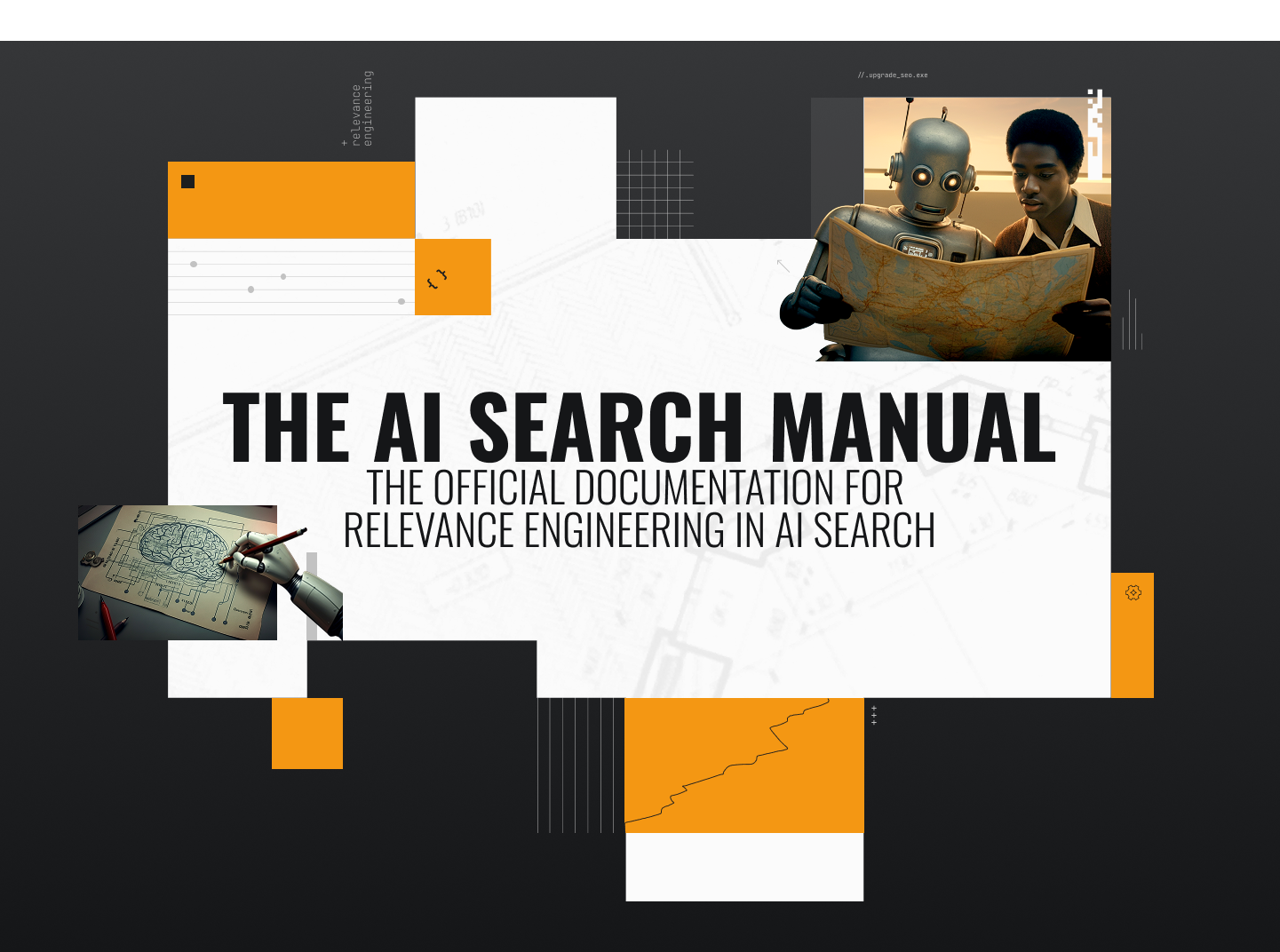

最後に、iPullRank が公開している THE AI SEARCH MANUAL を紹介する。

チャプター20からなる無料でリッチなマニュアルを公開している。マイクのプレゼンについて詳しく知りたい人はこれをチェックしよう。

また、彼が主催する SEO WEEK 2026 にも注目だ。DemandSphere も参加予定なので、ぜひニューヨークでお会いしましょう。

マイクさん、素晴らしいプレゼンテーションをありがとうございました。